Lachsbesatz an der Wieslauter

Am 13. Juli wurden ca. 5.000 Lachse in der Wieslauter besetzt. Der Besatz fand in Kooperation der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) mit dem Landesfischereiverband Pfalz (LFV Pfalz) und der BASF statt. Gustav Pade vom LFV Pfalz hat auch Mitarbeiter von der RPTU Kaiserslautern-Landau als Gäste eingeladen. An der Besatzmaßnahme nahmen Christian Löb und Anne Schrimpf vom GeMoLaR-Projekt und Maximilian Gerken vom Projekt RiverDiv teil.

Die Wieslauter ist ein Grenzfluss zu Frankreich, wo sie als „Lauter“ bekannt ist. In der Vorderpfalz gilt die Wieslauter neben dem Speyerbach wegen der guten Struktur und der größtenteils wiederhergestellten Durchgängigkeit als Lachsvorranggewässer. In der Wieslauter werden seit 2004 jährlich Junglachse besetzt.

Die befruchteten Lachseier stammen ursprünglich aus der französischen Zucht Chanteuge, wurden aber in der Zucht Obenheim aufgezogen. Es handelt sich um Vorsömmerlinge (ca. 1,5 g pro Lachs) mit dem Ursprung „Allier/ Loire“. Lachszüchter Martin Gerber und Patrick Mathieu (Präsident vom Fischereiverband Unterelsass) brachten die Junglachse aus Obenheim zur Wieslauter und überführten dort jeweils ca. 1.000 Lachse mit einem Kescher aus dem Transportbehälter in einen großen Eimer. Prof. Dr. Hannes Kopf (SGD Süd) und Dr. Thomas Danner (BASF) ließen die Lachse dann in der Wieslauter frei. Danach gab es noch ein nettes Beisammensein mit erfrischenden Getränken und Snacks, bereitgestellt durch den LFV Pfalz. Der SWR 3 begleitete den Besatz mit der Kamera und abends wurde der Bericht dazu in der Landesschau ausgestrahlt.

In der Wieslauter finden regelmäßige Befischungen statt und die Proben der gefangenen Lachse werden im Rahmen vom Projekt GeMoLaR genetisch untersucht. Die Befischungen wurden vom Projektpartner Bürogemeinschaft für fisch- und gewässerökologische Studie (BFS) durchgeführt. Die Proben von den Befischungen von 2020, 2021 und 2022 gehen weitestgehend auf einen Besatz zurück. Von 30 Proben konnten bei 22 die Eltern sicher in der Zucht zugeordnet werden. Bei 6 weiteren Proben ist die Herkunft aus der Zucht sehr wahrscheinlich. Nur bei 2 Fischen könnte eine natürliche Vermehrung wahrscheinlicher sein. Die meisten untersuchten Lachse haben den genetischen Hintergrund „Loire/Allier“.

Besatzexperiment Kinzig

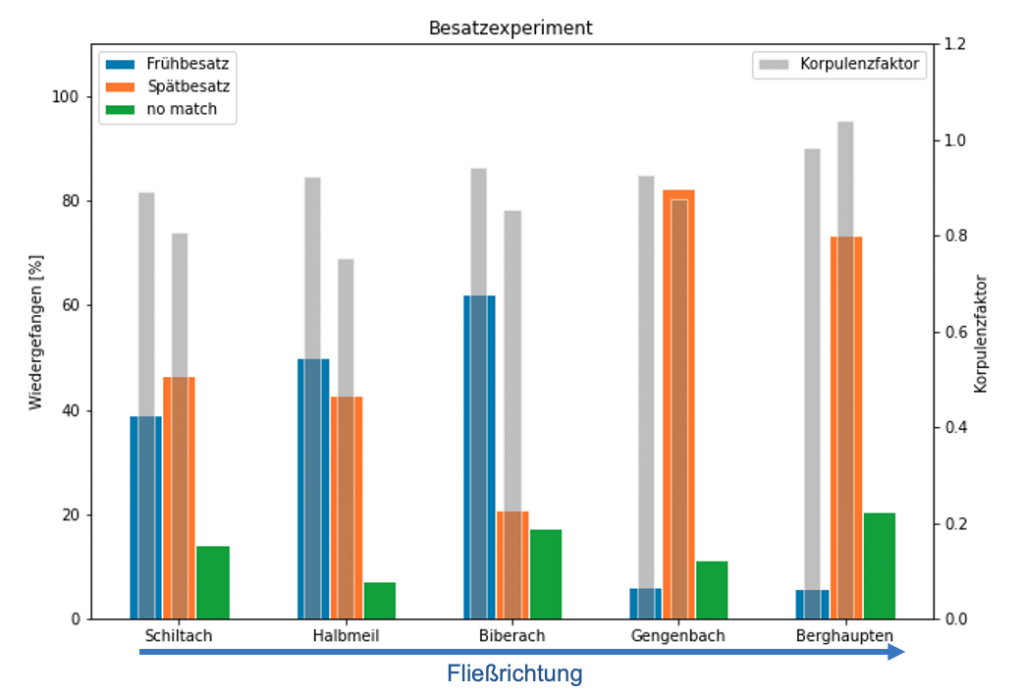

In der Kinzig in Baden-Württemberg wird seit 2020 ein Besatzexperiment durchgeführt bei dem ein früher und ein später Besatz und auch verschiedene Herkünfte der Besatzfische miteinander verglichen werden. Leider sind 2022 keine Kontrollbefischungen in den Besatzabschnitten durchgeführt worden, weshalb der Datensatz nicht abschließend ausgewertet werden kann. Hier möchten wir einen Teil der Ergebnisse vorstellen.

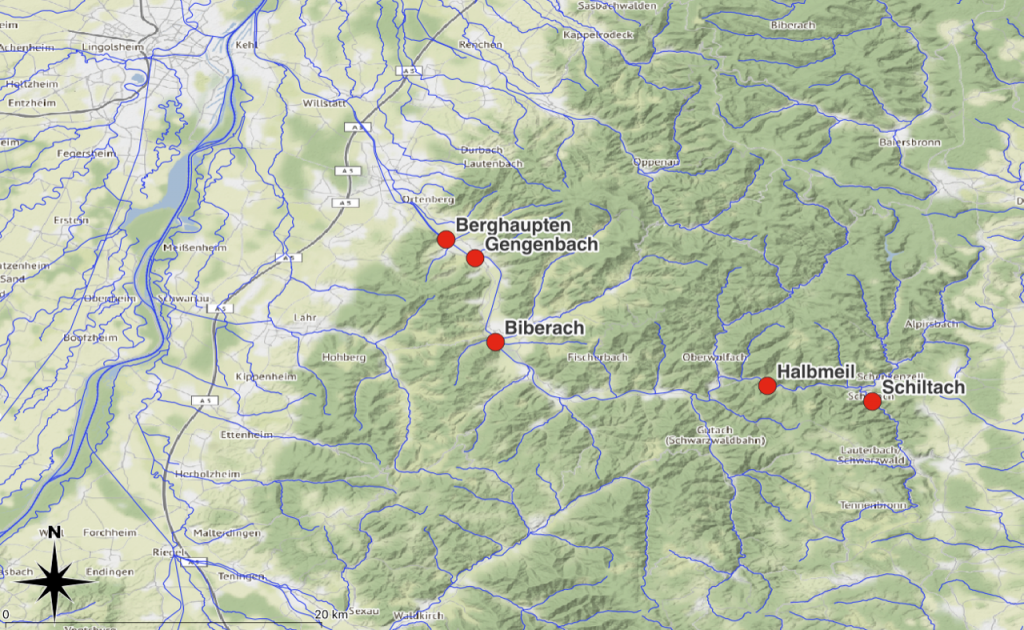

Der Besatz in der Kinzig wird mit Lachsen aus dem Zucht Wolftal (BW) und der Zucht in Obenheim (Frankreich) durchgeführt. Die Lachse haben den genetischen Hintergrund Allier/ Loire. Der Landesfischereivreband BW und das RP Karlsruhe sind an der Koordination beteiligt. Die Besatzstandorte sind in der Karte eingezeichnet.

Im Jahr 2021 hatten die Besatzfische am Tag des Besatzes ein durchschnittliches Gewicht von 0,81 g und beim späten Besatz von durchschnittlich 2,53 g. Bei der Kontrollbefischung wurden den gefangenen Lachsen ein Stück Gewebe für die genetische Analyse entnommen. Durch die Elternschaftsanalyse mit der Software Pasos 1.0 (Duchesne et al. 2005) konnten die beprobten Lachse ihren Eltern in den Zuchten zugeordnet werden. Dadurch war bekannt zu welchem Zeitpunkt der Lachs besetzt wurden.

Bei der Kontrollbefischung im Herbst 2021 und im Frühjahr 2023 konnten die meisten Lachse dem späten Besatz zugeordnet werden (bei 4 von 6 Kontrollbefischungen, Abbildung 2 und 3). Die Lachse, die dem frühen Besatz zugeordnet wurden, hatten jedoch häufiger einen höheren Korpulenzfaktor (bei 5 von 6 Kontrollbefischungen, Abbildung 2 und 3).

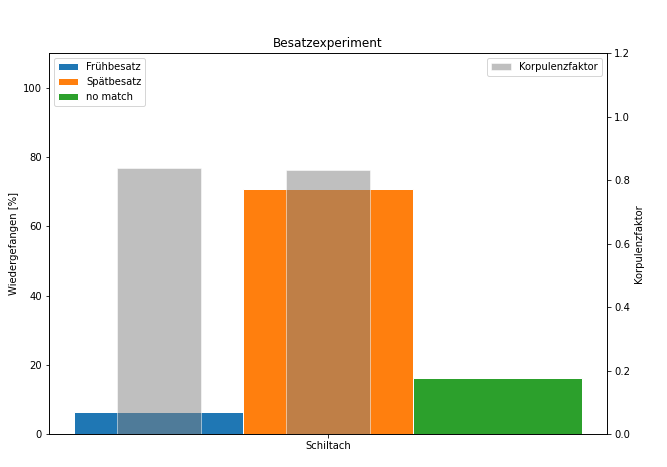

Bei der Kontrollbefischung im März 2023 beim Standort Schiltach waren die großen Smolts vermutlich bereits abgewandert. Dies erklärt den nun hohen Anteil an Lachsen, die dem späten Besatz zugeordnet werden können und dem nun geringen Unterschied des Korpulenzfaktors der Lachse zwischen frühen und späten Besatz (Abbildung 3).

Im Jahr 2022 fand leider keine Kontrollbefischung statt. Dies ist sehr schade, weil dadurch wichtige Proben und Informationen fehlen.

Aus den Daten von 2021 können wir ableiten, dass ein früher Besatz Richtung Oberlauf der Kinzig von Vorteil ist und ein später Besatz Richtung Mündung zum Rhein. Dies entspricht den Erwartungen.

Bei der Wiederholung des Besatzexperiments 2023 wird auch der direkte Vergleich von F1-Lachsen im Vergleich zu Lachsen, deren Eltern bereits in der Zucht aufgewachsen sind, eine größere Rolle spielen.

Lachstagung

Vom 10. bis zum 12. Mai 2023 fand am Campus in Landau der Rheinland-Pfälzisch Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) im Rahmen des Projekts „GeMoLaR“ die „Lachstagung“ statt.

Die Tagung begann am Mittwochnachmittag mit einer Exkursion zum Fischpass an der Rhein-Staustufe in Iffezheim. Ruth Siamos begleitete die Führung von Seiten der EnBW und stellte das Wasserkraftwerk und die Konstruktion des Fischpasses vor. Die Teilnehmer liefen den gesamten Fischpass ab, betrachteten im Beobachtungsraum den Fischpass unter dem Wasserspiegel und schauten Leon Dittmann und Alicia Frank (RPTU) bei der Reusenleerung zu. Neben Döbel, Rapfen, Brasse, Güster, Zobel und Barbe war auch ein Wels in der Reuse.

Am Mittwochabend eröffnete Prof. Dr. Hannes Kopf, Präsident der SGD Süd die Tagung offiziell mit einem Grußwort. Im Anschluss hielt Prof. Dr. Einar Eg Nielsen (Technische Universität Dänemark) den Eröffnungsvortrag mit dem Titel „100 years of salmon management in Denmark. Insights from population genomics“. Der Vortrag zeigte den Erfolg der dänischen Bemühungen um den Atlantischen Lachs und dabei insbesondere die zentrale Rolle der Kenntnis der genetischen Diversität im Management.

Im Anschluss fand ein „Get Together“ mit Weinen aus der Region statt. Wir danken den Winzern von Lilienthal Weine, Weingut Schäfer und der Rietburg Weingenossenschaft für die großzügigen Spenden. Prof. Dr. Christopher Bridges von TunaTech hat dazu 7,5 kg Tunfisch mitgebracht und die Firma Biomark Spezialitäten aus Italien und feine Pralinen aus Belgien. Dieses leckere Buffett bildete einen schönen Rahmen fürs Kennenlernen, Wiedersehen und intensiven fachlichen Austausch.

Am Donnerstag folgten Grußworte von Prof. Dr. Ralf Schulz (RPTU) und Clemens Fieseler (BLE). Prof. Dr. Ralf Schulz stellte dann abgeschlossene und laufende Projekte mit Bezug zu Flusskrebsen und Fischen der Arbeitsgruppen Ökotoxikologie und Umwelt und EERES am Institut für Umweltwissenschaften der RPTU vor. Anschließend berichtete Dr. Anne Schrimpf (RPTU) über das vom Bundeslandwirtschaftsministerium über die Bundesanstalt für Landwirtschaft geförderteProjekt „GeMoLaR“.

In der erste Vortragssession stellte Michelle Zülich (IKSR) die Aufgaben und Funktionen der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins vor und die Projektpartner des Projekts „GeMoLaR“ stellten die Aktivitäten innerhalb der verschiedenen Bundesländer vor. Timo Seufert (BFS) berichtete über die „Wiederansiedlung des Lachses in Hessen und Rheinland-Pfalz“, Gerd Bartl (Lachsprogramm Baden-Württemberg) über den „Stand des Lachsprogramms in Baden-Württemberg“, Karin Camara (LANUV) über die „Lachswiederansiedlung im Wanderfischprogramm Nordrhein-Westphalen“ und Armin Nemitz (Rheinischer Fischereiverband) über das „EU-Förderprojekt Wildlachszentrum Rhein Sieg, Nordrhein-Westphalen“. Marie Coll (Association Saumon-Rhin, FR) referierte über das „Lachsmonitoring am französischen Oberrhein“.

Am Nachmittag gab es eine Vortragsreihe zur Elbe, wo es dem Lachs besser zu gehen scheint als im Rhein. Steffen Zahn (IfB Potsdam) stellte die „Elblachs 2000 Projekte – Brandenburg und Sachsen-Anhalt“ vor und Fabian Völker (LfULG) das Pendant dazu aus Sachsen „Elblachs 2000 Projekt – Sachsen“. Danach wurden auch Gründe für die Unterschiede in den Einzugsgebieten diskutiert. Ein Unterschied ist, dass es in der Elbe weniger Wasserkraftwerke gibt und deutlich weniger Welse als im Rhein.

Moritz Rize und Henrik Distelrath (MUNV NRW) berichten über „Die Zielartenvereinbarung – Maßnahmenumsetzung zur Wiederansiedlung des Lachses in NRW – Ein integrativer Ansatz“. Dr. Armin Peter (FishConsulting GmbH) stellte ein Projekt zur „Abwanderung von atlantischen Lachssmolts in der Aare und im Hochrhein“ vor und Christian Löb (RPTU) Ergebnisse aus langjährigen Beobachtungen am rheinland-pfälzischen Speyerbach: „Sieben Jahre Monitoring: Smoltmigration und Überleben des Atlantischen Lachses in einem Nebenfluss des Oberrheins“.

In der letzen Vortragsreihe des Tages stellten Dr. Anne Schrimpf (RPTU) und Thomas Schmidt (RPTU) zwei Datensätze aus dem GeMoLaR-Projekt vor: „GeMoLaR – Ergebnisse aus einem dreijährigen Besatzexperiment“ und „GeMoLaR – Daten zur potentiellen Naturverlaichung“. Im Anschluss fand das GeMoLaR-Projekttreffen statt. Unter anderem wurde über mögliche Perspektiven für eine Fortführung eines genetischen Monitorings auch nach Mitte 2025 gesprochen. Parallel dazu nahm die weiteren Tagungsteilnehmer an einer Zooexkursion mit dem Zoodirektor Dr. Jens-Ove Heckel teil. Bei der Zooführung erfuhren die Teilnehmer Wissenswertes über Sibirische Tiger, Gazellen, Flamingos, Bergzebras und Dromedare und besuchten außerdem die Zooschule. Als Tagesabschluss gab es ein gemeinsames Abendessen im Zoorestaurant „Erdmännl“. In geselliger Runde fand ein reger Austausch statt – natürlich drehten sich zahlreiche Gespräche um den Lachs.

Am nächsten Tag eröffnete Dr. Jacco von Rijssel (Wageningen University and Research, NL) die erste Session mit dem Vortrag „Warum erholt sich die Population des Atlantischen Lachses aus dem Rhein nicht?“. In den folgenden drei Vorträgen wurden dann konkrete Bedrohungen des Lachses aufgezeigt. Dr. Sascha Bub (RPTU) referierte über die steigende Fischtoxizität von Pestiziden in seinem Vortrag „Trends der gesamten angewandten Fischtoxizität in Deutschland“, Dr. Jörg Schneider (BfG) sprach über „Lachs-Rückkehrerzahlen im Rhein – Probleme und Chancen“ und Dr. Uwe Mischke (Gesellschaft Naturforschender Freunde an der Freien Universität Berlin) zeigte den Wels im Rahmen seines Vortags „Sind Europäische Welse eine Gefahr für Lachse?“ aus einem anderen Blickwinkel.

In der zweiten Vortragssession ging es mit internationalen Themen weiter. Clemens Fieseler (BLE) stellte mit dem Beitrag „The North Atlantic Salmon Conservation Organization: Internationale Aspekte bei dem Management vom Atlantischen Lachs“ die NASCO und deren Aufgaben vor und Pascal Vonlanthen (Aquabios, CH) referierte über die „Lachswiederansiedlung in der Schweiz“. Jochem Hop (Rijkswaterstaat Water, NL) berichtete über „Hochwandernde Lachse im Rhein(delta)“ und die phasenweise Öffnung des Haringvliet. Dr. Jean-Philippe Benitez (University of Liege, BE) vertrat seinen Kollegen Prof. Dr. Michaël Ovidio für den Vortrag „Rehabilitationsbemühungen für anadrome Salmoniden im Einzugsgebiet der Maas. Erfolge und zukünftige Herausforderungen“. Dann stellte Pascal Vonlanthen (Aquabios, CH) Ergebnisse der genetischen Analyse der Lachse aus der Schweiz und Frankreich im Rahmen der „Übersicht koordiniertes genetisches Monitoring und erste Ergebnisse aus der Schweiz und Frankreich“ vor. Prof. Dr. Heiko Brunken (Hochhschule Bremen und Gesellschaft für Ichthyologie, GfI) schloss die Session mit der Vorstellung digitaler Datenbanken zu Fischen im Rahmen des Vortrags „Der Lachs im Datennetz – GfI-Fischartenatlas und andere“.

Zum Abschluss moderierte Dr. Marco Freese (Thünen-Institut für Fischereiökologie) das „Koordinierungstreffen deutscher Lachs-Projekte: Datenerhebung für das internationale Management (ICES WGNAS) im EU-Datensammelprogramm (DCF)“. Er appellierte an die Teilnehmer, noch besser bei der Sammlung von Daten zu Lachsbesatz und -vorkommen zusammenzuarbeiten.

Insgesamt bot die Tagung einem weiten Spektrum von Personen aus Wissenschaft, Behörden und Praxis ein umfangreiches Angebot an Informationen. Der Lachs im Rhein stand im Mittelpunkt, aber die vielen Bezüge zu anderen Themen und zur internationalen Ebene setzten einen sehr geeigneten Rahmen, welcher die Bemühungen um die Wiederansiedlung des Lachses im Rhein bündelt und unterstützt.

Tag des Artenschutzes

Am 3. März, anlässlich des internationalen Tages des Artenschutzes und des 50jährigen Jubiläums des Washingtoner Artenschutzübereinkommens (CITES), besuchte Prof. Dr. Hannes Kopf, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) und die Regierungspräsidentin des Regierungsbezirks Karlsruhe Sylvia Felder den Fischpass in Iffezheim. Begleitet wurden sie von Prof. Dr. Ralf Schulz, Dr. Anne Schrimpf, Thomas Schmidt und Stefan Theobald (Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau), von Dr. Frank Hartmann und Stephan Hüsgen (RP Karlsruhe) und Mitarbeitern der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW).

Die Idee zu dem Termin kam innerhalb der SGD Süd auf, nachdem eine Mitarbeiterin auf der Homepage des Projekts „GeMoLaR“ über die ersten beiden Lachse dieses Jahres in der Fischreuse in Iffezheim gelesen hatte. Frau Felder und Prof. Dr. Kopf interessierten sich sehr für das Projekt „GeMoLaR“, den Fischpass und die Fischreuse. Es wurde mehrfach betont, wie wichtig die Zusammenarbeit im Artenschutz über die Grenzen von Bundesländern und Ländern hinweg ist – gerade bei einem Wanderfisch wie dem Lachs. Wir freuen uns über das große Interesse am Schutz des Lachses und dem Projekt „GeMoLaR“ und danken allen Beteiligten für den regen Austausch und interessante Gespräche.

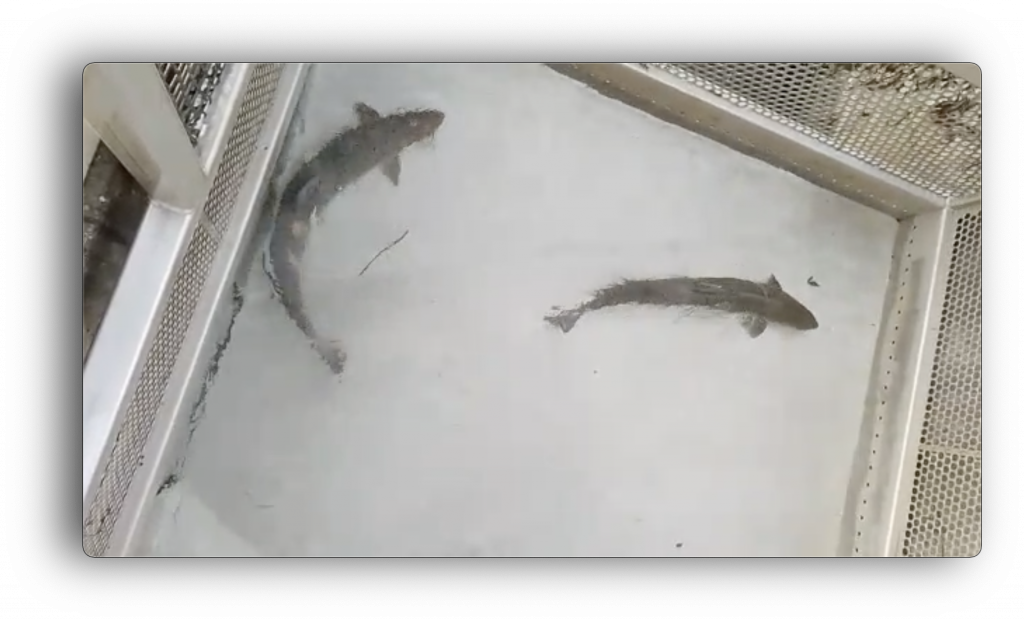

Die ersten zwei Lachsrückerer in der Fischreuse in Iffezheim

Nachdem seit Tagen nur sehr wenige Fische (einzelne Nasen, Barben, Zobel) in die Reuse in Iffezheim geschwommen sind, wurde Michelle Schulz (RPTU Kaiserslautern-Landau) am Morgen vom 22. Februar 2023 beim Leeren der Reuse von zwei Lachsen überrascht. Es handelt sich dabei um die ersten Lachsrückkehrer, die Jahr 2023 in der Reuse in Iffezheim geschwommen sind. Die Reuse wurde am 17. Januar in Betrieb genommen.

Der Lachszüchter Martin Gerber von der Fischzucht „Station d´elevange piscole“ in Obenheim übernimmt die ersten Rückkehrer aus Iffzheim und Gambsheim in die Zucht. In Obenheim sind bereits Lachse aus Gambsheim aus diesem Jahr. Die Nachkommen dieser Rückkehrer werden im Frühjahr oder Sommer in den Zuflüssen des Rheins besetzt werden.

Leider hatte ein Lachs eine Verletzung, die laut Martin Gerber vermutlich auf einen Biss von einem Wels zurückzuführen ist. Der verletzte Lachs konnte auf Grund der Verletzung nicht in die Zucht übernommen werden und wurde flussaufwärts des Fischpasses in den Rhein gesetzt.

In den Vorjahren wurden die Nachkommen der Rückkehrer aus den Reusen in Iffezheim und Gambsheim im Rahmen von einem Besatzexperiment in der Kinzig besetzt. Bei Kontrollbefischungen im November wurden Proben der Lachse genommen. Mittels der Elternschaftsanalyse konnten die Nachkommen der Lachse aus Gambsheim und Obenheim identifiziert werden. Im Vergleich zu anderen genetischen Gruppen, waren die F1 Nachkommen der Rückkehrer mit einem durchschnittlichen Gewicht von 19,44 g und einer durchschnittlichen Länge von 12,84 cm auffällig schwer und groß.

// Todfund Schiffsschraubenopfer

Am 18. August 2022 wurde durch den Angler Aleksander Jurisic am Rhein bei Ingelheim ein toter Lachs gefunden. Herr Stephen Schubert wurde von Herrn Jurisic auf den Fund aufmerksam gemacht, sicherte ein Stück Haut mit Schuppen und kontaktierte im Anschluss Thomas Oswald (SGD Süd) sowie Timo Seufert und Dr. Jörg Schneider (Büro f. fisch- und gewässerökologische Studien). Die genetische Probe wurde am 25.08.2022 an Timo Seufert überreicht und im Anschluss an Thomas Schmidt (Universität Koblenz-Landau) zur genetischen Analyse gesendet.

Der Lachs war ca. 78 cm lang und ca. 3 bis 4 Jahre alt. Vermutlich wurde der Lachs durch eine Schiffsschraube bei niedrigem Wasserstand getötet.

Die genetische Analyse hat ergeben, dass es sich um einen Lachs handelt, dessen genetische Herkunft „Irisch“ ist. Lachse mit irischer Herkunft wurden bis 2004 im Rhein besetzt, seitdem jedoch nicht mehr. Die Eltern des Lachses stammen nicht aus einer deutschen Zucht. Bei der Elternschaftsanalyse konnte kein Elternteil identifiziert werden.

Wir gehen daher davon aus, dass der Lachs aus Naturverlaichung von einem Rheinzufluss stammt. In Nordrhein-Westphalen kommen sowohl in den Zuchten als auch im Freiland ca. 10-20% Lachse mit irischer Herkunft vor. Daher ist eine natürliche Vermehrung irischer Lachse im Rheineinzugsgebiet möglich, auch wenn irische Lachse seit 2004 im Rhein nicht mehr besetzt werden. Alternativ kann der Lachs auch als Streuner aus einem anderen Fluss in den Rhein aufgestiegen sein.

// Besuch in der Lachszucht Wolftal

Am 14.7.2022 fuhren MitarbeiterInnen der Universität Koblenz-Landau nach Oberwolfach um die Lachszucht Wolftal (Verlinkung: https://lfvbw.de/lachszucht-wolftal/) zu besichtigen. Der Züchter Stephan Stäbler hat sich Zeit genommen und eine ausführliche Führung durch die beiden Gebäude und das Außengelände gegeben.

Neben der Zucht befindet sich auf der Anlage ein modernes Informationszentrum, in dem man sich über den Lachs und den Rhein als Wanderfluss informieren kann.

In Wolftal werden sogenannte „Allierlachse“ gezüchtet. Die Fische stammen ursprünglich aus dem französischen Fluss Allier. Die Elterntiere in der Zucht Wolftal sind Nachkommen von Rückkehrern, die beim Fischpass Iffezheim und Gambsheim aus dem Rhein entnommen wurden. Die Nachkommen dieser Lachse werden zwischen Juni und August des selben Jahres, in dem sie geschlüpft sind, in Zuflüsse des Rheins in Baden-Württemberg besetzt, z.B. in die Kinzig, Gutach, Rench oder Elz.

Aktuell leidet die Zucht an den heißen Temperaturen und dem geringen Wasserpegel der Gelbach, die durch die elf Zuchtteiche fließt. Wie in ganz Deutschland, wird auch hier auf Regen und kühlere Temperaturen gewartet.

werden damit sich die Lachse darin optimal entwickeln können.

die aktuellen und die zukünftigen Elternfische gehältert werden.

// LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL – THE RIVER AHR 2022

In April 2020 water samples were taken from a stretch of the river Ahr at Dernau where two weeks previously salmon parr had been introduced into the river. On the night of the 14th and 15th of July 2021 catastrophic floods inundated the whole of the Ahr river valley causing considerable damage the river system and the loss of 134 lives.

The devastation to the aquatic ecosystem was immense and almost 1 year on the rebuilding and recovery of both human and natural resources continues and it will be many years before any type of recovery could be expected.

One gleam of hope in this darkness for the biodiversity of the river and the pre-flood existant salmon population has been brought to light through a study of the Heinrich Heine University and TUNATECH GmbH as part of the national “GeMoLAR” project using eDNA. This technique has been used extensively to look at biodiversity and a specific test has been developed to establish the presence of the Atlantic salmon Salmo salar within the Rhine system. Johannes Kürten from the Heinrich Heine University Düsseldorf has been examining different tributary rivers of the Rheinsystem and especially the brooding locations for salmon eggs. Early experiments in the laboratory with both eggs and larvae of the Atlantic salmon provided by the Hasper Talspere Salmon Centre have enabled a more flexible tool to be used to look at salmon distribution. During the course of this work water samples were taken at different sites along the flooded area of the river Ahr around Dernau as is shown on the map below.

GPS Cooridinates of the four eDNA water sampling sites on the River Ahr approximately one year after severe flooding. Sampling points are shown by the yellow markers. In 2020 Salmon parr had been placed in the river upstream of the Eisenbahnbrücke.

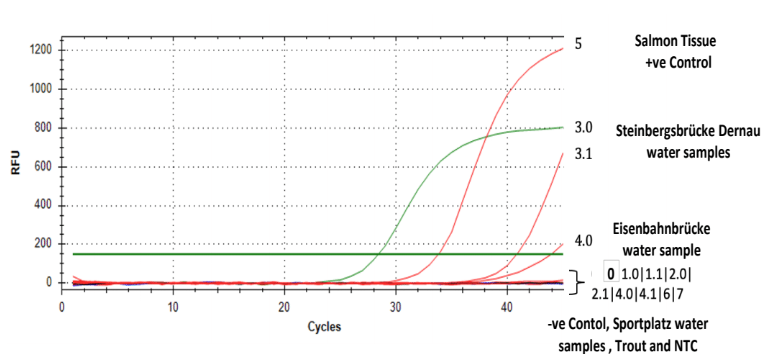

In the laboratory of Tunatech qPCR analysis was carried out together with Florian Borutta on the samples together with reference samples of salmon tissue . The first results are shown below:

qPCR analysis of water samples taken from the are river together with controls.

An increasing RFU value indicates the amplification of specific DNA.

It can be seen that the salmon tissue (positive control ) gives a clear signal for the both the water samples taken at the Steinbergsbrücke in Dernau . One of the samples taken at the Eisenbahnbrücke lower down the river in the direction of the Rhine also showed a positive signal. All other samples including ones for the Sportzplatz , the negative controls in the NTC and Trout samples did not give a response.

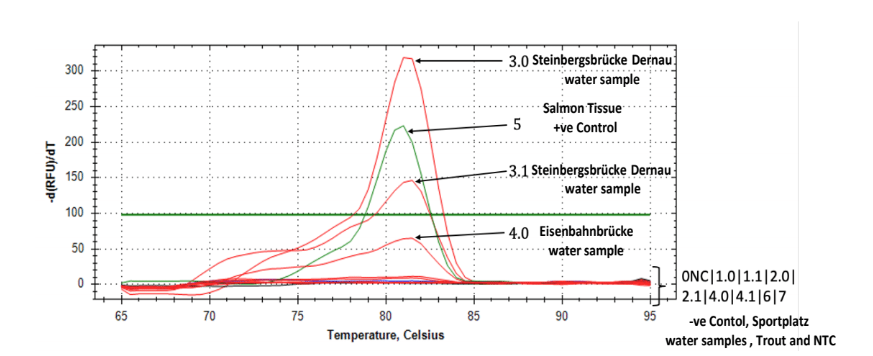

Melt curves for samples also confirmed the identity of the salmon containing samples as shown below in the diagram.

Melt curves from the qPCR of the water samples from the Ahr river indicating a positive result for salmon tissue control, the Steinbergsbrücke and the Eisenbahnbrücke water samples. All samples showing the same temperature profile for their peak activity.

River Ahr opposite the Sportplatz in Dernau in May 2022 after the floods where no traces of salmon eDNA were found.

River Ahr Brückenstrasse, Rech in May 2022 after the floods where no traces

of salmon eDNA were found.

River Ahr Steinbergsbrücke in May 2022 after the floods where traces

of Salmon eDNA were found.

The Results of the present study indicate that fish are still present in the river system and have been able to survive the floods and the habitat destruction so far. The critical period will be in the summer months if enough food material is present.

// Genetische Analysen von potentiellen Lachs- und Forellenhybriden

Zusammenfassung der Masterarbeit von Stefan Theobald (Universität Koblenz-Landau, Campus Landau) unter der Betreuung von Prof. Chris Bridges (TunaTech), und Dr. Anne Schrimpf (Universität Koblenz-Landau), durchgeführt im Rahmen vom Projekt „GeMoLaR“

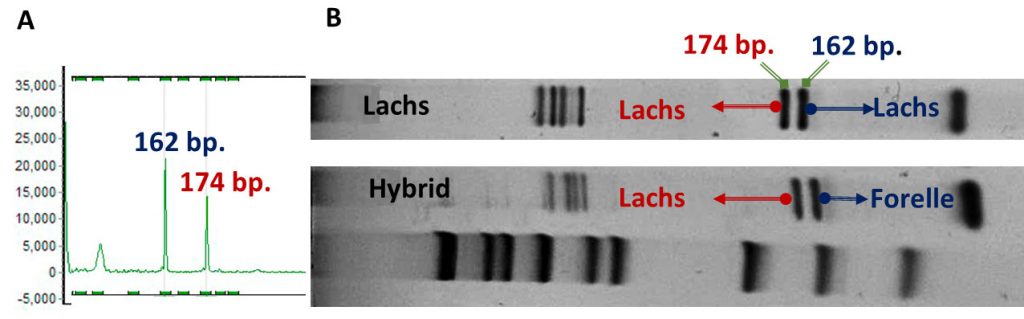

Dass Kreuzungen zwischen Lachs (Salmo salar) und Bachforelle (S. trutta) möglich sind, ist schon länger bekannt. In den letzten Jahrzehnten wurden verschiedene Methoden entwickelt um Kreuzungen der beiden Arten (Hybride) zu identifizieren. Eine diskutierte Methode ist die Analyse von bestimmten Mikrosatelliten-Marker. Nach einer Theorie von Perrier et al. (2010) sind Hybride daran zu erkennen, dass sie das Allel 162 von der Forelle und das Allel 174 vom Lachs auf dem Mikrosatelliten-Locus D486 aufweisen. Diese Methode ist aber umstritten, da beim Lachs das Allel 162 auch natürlich vorkommen soll. Im Datensatz des GeMoLaR Projektes wurden jedoch 150 Proben identifiziert, die diese beiden Allele tragen. Grund genug, um eine Analyse dieser Proben vorzunehmen und zu schauen, ob oder wie viele Hybride sich in den Daten von GeMoLaR verstecken.

Das erste Ergebnis dieser Arbeit war, dass sich das Allel mit der Länge von 162 Basenpaaren von Lachs und das Allel mit der Länge von 162 Basenpaaren von der Forelle an verschiedenen Stellen durch Mutationen unterscheiden. Wenn eine Probe also das Allel 162 aufweist, ist daher keine Aussage zu treffen, ob es sich bei der Probe um einen ein Hybriden, einen Lachs oder eine Forelle handelt. Abbildung 1 verdeutlicht diese Problematik. Weitere Analysn sind als nötig.

B: Gelelektrophorese zweier Proben deren Banden ausgeschnitten und sequenziert wurden. Die DNA-Sequenzen zeigten,

dass die Banden des Allels 162 im oberen Bild zum Lachs und im unteren Bild zur Forelle gehören, wohingegen das Allel 174

beider Proben dem Lachs zuzuordnen ist. Bei der oberen Probe handelt es sich also um einen Lachs und bei der unteren um einen Hybriden von Lachs und Forelle. Bei der Mikrosatellitenanalyse und auf dem Gel erscheinen die Proben jedoch identisch.

Foto: verändert nach Dr. F. Borutta, 2021.

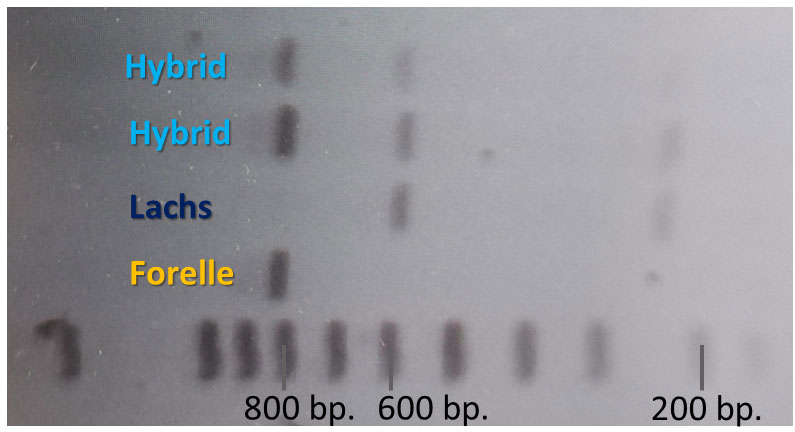

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wurde zusätzlich der mitochondriale D-Loop, die nuklearen Gene LDH-C und GnRH (Gross et al. 1996) sowie 5S (Pendas et al. 1995) untersucht, um Hybride zu identifizieren. Hierbei wurden die Proben zum Teil sequenziert, aber vor allem mit der Gelelektrophorese untersucht. In Abbildung 2 ist das Gelbild mit zwei Hybriden nach der Methode von Gross et al. (1996) zu erkennen.

Es ist zu erkennen, dass Hybride die Bandenmuster von Lachs und Forelle aufweisen.

Nach der Analyse von knapp 50 % der Proben wurden drei Hybride, vermutlich der ersten Generation (F1), gefunden. Bei weiteren zwei Proben scheint es sich um post F1 Hybride zu handeln, also um Hybride einer späteren Generation. Es ist festzuhalten, dass weniger Hybride gefunden wurden, als durch die Anzahl der Proben mit dem Allele 162 zu erwarten gewesen wäre. Die Relevanz bleibt aber bestehen, da es sich bei den F1 Hybriden um Tiere aus einer Zucht gehandelt hat und Nachkommen von Hybriden eine geringere Überlebenschance haben.

Die Daten stammen aus folgender Arbeit: Theobald, S. (2022): Genetische Analysen von potenziellen Salmo salar x S. trutta Hybriden. Universität Koblenz-Landau, Institute for Environmental Sciences, Master Thesis, 68p.

Literatur: Perrier, C., et al. (2010). A species-specific microsatellite marker to discriminate European Atlantic salmon, brown trout, and their hybrids. Conservation Genetics Resources 3(1): 131-133.

Gross, R., et al. (1996). A new species-specific nuclear DNA marker for identification of hybrids between Atlantic salmon and brown trout. Journal of Fish Biology 49(3): 537-540.

Pendas, A. M., et al. (1995). Applications of 5S rDNA in Atlantic salmon, brown trout, and in Atlantic salmon x brown trout hybrid identification. Molecular Ecology 4(2): 275-276.

// Die ersten Lachse gesehen

Die ersten drei Lachse sind in der Reuse in Iffezheim gesichtet worden. Der erste Lachs war Anfang Februar in der Reuse, ein Video ist hier zu sehen.

Zwei weitere Lachse waren am 14. Februar in der Reuse. Diese beiden Lachse wurden von Martin Gerber abgeholt und in die Zucht nach Obenheim gebracht. Die Nachkommen dieser Lachse werden im nächsten Jahr im Rheineinzugsgebiet besetzt werden.

Wir sind sehr gespannt welcher genetischen Linie die drei Tiere zugeordnet werden können. Stammen sie aus der gleichen Zucht? Wurden sie zusammen besetzt oder handelt es sich vielleicht doch um Naturverlaichung? Über die spannenden Ergebnisse werden wir berichten!

Die genetischen Daten der Lachse, die 2021 in Iffezheim beprobt wurden, sind analysiert. Die Lachse konnten alle der Herkunft Allier/Loire zugeordnet werden. Die Nachkommen wurden im Rahmen von einem Besatzexperiment in der Kinzig besetzt und konnten bei Kontrollfischungen auch wieder per Elternschaftsanalyse identifiziert werden.

„Station d´elevange piscole“ nach Obenheim in Frankreich gebracht.

Die Daten werden dann am Computer weiter ausgewertet. Über die Ergebnisse werden wir berichten.

// Lachsstreuner

Lachse kehren nicht immer in die Gewässer zurück, aus denen sie als Jungfisch abgewandert sind. Die Gründe dafür sind bezogen auf das Individuum weitgehend unbekannt doch erfüllen diese Streuner als Neu- oder Wiederbesiedler und zum Erhalt eines gewissen Genflusses zwischen verschieden Populationen einer Art eine wichtige biologische Funktion. Steigen sie in einem anderen Gewässer auf, nennt man sie „Streuner“. Mittels der genetischen Analyse haben wir mehrere Streuner im deutschen Rheineinzugsgebiet identifiziert, die als Rückkehrer in einem weit entfernten Gewässer aufgestiegen sind. Auf vier Lachsrückkehrer wollen wir in diesem Bericht genauer eingehen.

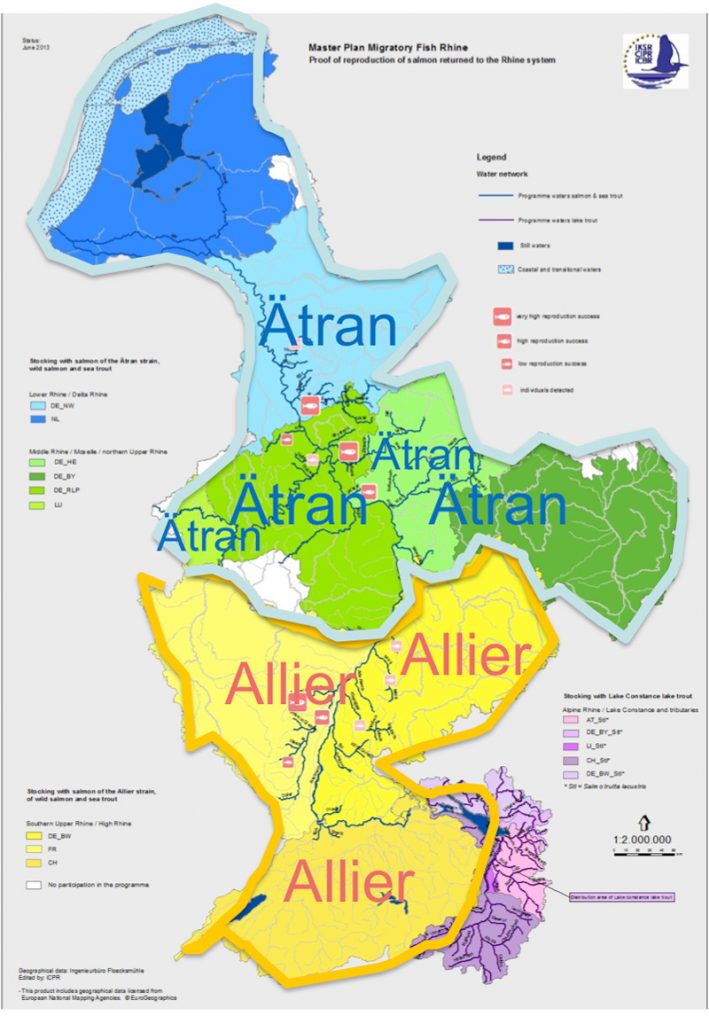

Zunächst aber zum genetischen Hintergrund der besetzten Lachse im Rheineinzugsgebiet: Im Nieder- und Mittelrhein werden Lachse mit der ursprünglichen südschwedischen Herkunft Ätran gezüchtet und besetzt (Abbildung 1). Die Lachse stammen jedoch nicht aus dem Gewässer Ätran direkt, sondern aus einem Ranchingprogramm in Dänemark, genauer aus der Lachszucht Danmarks Center for Vildlaks (DCV), Von dort aus wurden sie als Jungfische oder Augenpunkteier entweder direkt in die die Gewässer besetzt oder in Zuchten in Nordrhein-Westphalen überführt. Lachse mit dieser Herkunft werden seit 2002 im größeren Umfang seit 2004 im Nieder- und Mittelrhein besetzt. Im Oberrhein werden Lachse mit der Herkunft Allier/Loire gezüchtet und besetzt. In Baden-Württemberg und Frankreich arbeiten drei Zuchten mit Lachsen mit dieser Herkunft.

Bei den vier Lachsen, auf die wir hier genauer eingehen, handelt es sich um Streuner der Herkunft Allier/Loire, die aber im Besatzgebiet der Herkunft Ätran/DCV beprobt wurden oder um Lachse, die in die entgegengesetzte Richtung gestreunert sind.

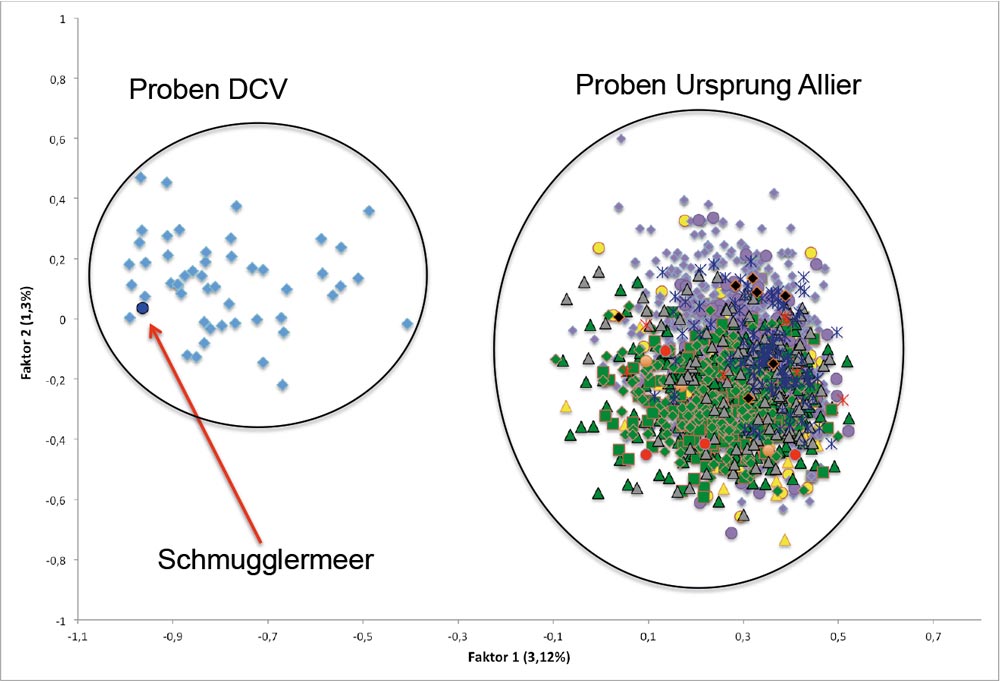

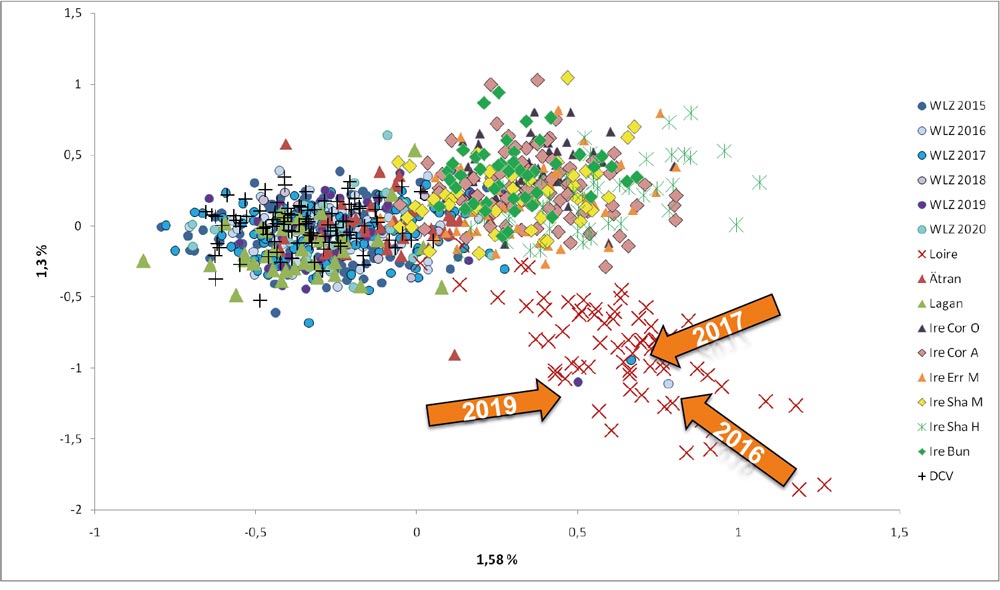

In Abbildung 2 sind die ersten beiden Faktoren einer faktoriellen Korrespondenzanalyse dargestellt. In der Graphik ist eine klare Gruppierung der Lachse mit der Herkunft DCV auf der linken Seite und den Lachsen mit der Herkunft Allier/Loire aus den Zuchten und Befischungen des Oberrheins (rechts) ersichtlich. Auffällig ist die Lachsprobe aus dem Schmugglermeer in Baden-Württemberg im Oberrheingebiet. Dieser Rückkehrer hat die Herkunft vom DCV, ist jedoch nachdem Meeresaufenthalt in das Besatzgebiet der Herkunft Allier/Loire geschwommen. Bei diesem Lachs handelt es sich daher um einen Streuner.

In entgegengesetzte Richtung sind auch in der Sieg (NRW) Lachse mit der Herkunft Allier/Loire aufgestiegen (Abbildung 3). Ein Lachsrückkehrer aus dem Jahr 2019 wies dabei einen Fettflossenschnitt auf. Recherchen haben nun ergeben, dass Fettflossenschnitte seit Jahren nicht mehr im Mittel- und Oberrheingebiet durchgeführt werden. Fettflossenschnitte werden jedoch bei den besetzten Lachsen in der Maas in Belgien durchgeführt. Auch dort werden Lachse mit der Herkunft Allier/Loire besetzt. Der Lachs wurde also sehr wahrscheinlich in der belgischen Maas ausgesetzt und ist über den Rhein in die Sieg aufgestiegen und wurde von dort in die Zucht Wildlachszentrum überführt. Die Gewebeprobe ist nun auf dem Weg nach Belgien, damit dort die möglichen Eltern ermittelt werden können.

// Successful Start to the Haspe Salmon Centre breeding Season 2021/22

Beitrag geschrieben von Prof. Dr. Christopher Bridges

A successful start was made to the new salmon breeding season at the Haspe Salmon Centre in the beginning of October of this year. Annually the new salmon breeding season commences as water temperatures drop and on 17 October the native brood stock were examined and separated into males and females as can be seen below:

All fish, as can be seen, were in exceptionally good condition and these were later used to provide material for the Egg incubation.

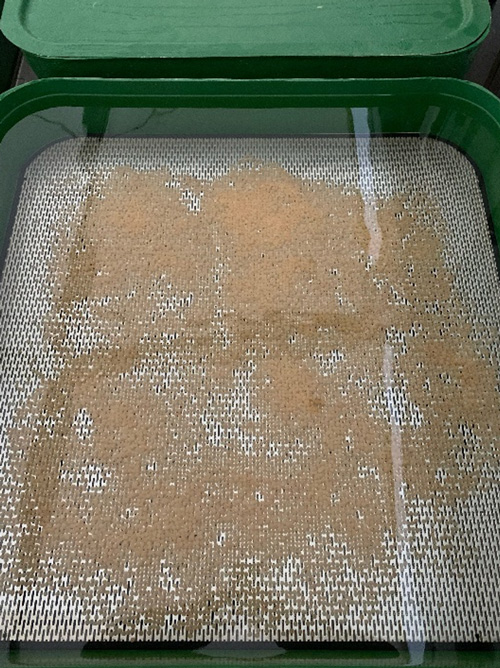

On 18 November, 2021 the first 3 liters of eggs have been stripped from the fish and together with a new fertilization method, and sperm collected by colleagues from the “Landes Fischerei Anstalt, Albaum in Sauerland, used for fertilization and are now being incubated at the Salmon Centre in the dedicated Egg incubation RAS (A).

On further monitoring of the eggs only approximately 7 eggs / L were found to be non-fertilised which is a very encouraging and important result. The average water temperatures have been around 8.8°C. So far the development has been extremely good as can be seen on the 4.12.2021 (B)) with no mortalities. These eggs will remain in the RAS system, first developing the eye point stage in 2 to 3 weeks and then later on (2 to 3 months) in spring they should have hatched into Alevins. In the 2020/21 season approximately 800 kg of fry were produced for distribution in the national river systems.

// Lachsbesatz in der Kinzig (Baden-Württemberg)

Am 20. August 2021 fand der „späte“ Lachsbesatz in der Kinzig statt. Der Besatz wurde von dem Fischzüchter Martin Gerber von der Lachszucht in Obenheim („Station d´elevange piscole“) und von Stephan Stäbler von der Lachszucht Wolftal durchgeführt. Anne Schrimpf und Thomas Schmidt von der Universität Koblenz-Landau begleiteten die beiden an den verschiedenen Besatzstellen. Die jungen Lachse brachte Martin Gerber aus Obenheim mit. Mit einem Kescher wurden die Tiere aus der Transportbox entnommen, gewogen (Bild 1 und 2) und in Eimer überführt und schließlich in die Kinzig entlassen (Bild 3 und 4).

Insgesamt wurden am 20. August ca. 18.350 Lachse mit einem durchschnittlichen Gewicht von 2,55g an drei verschiedenen Stellen in der Kinzig besetzt. Die Fische waren in einer sehr guten Verfassung und schwammen vital aus dem Eimer in den Fluss. Dieser „späte“ Besatz folgte dem „frühen“ Besatz, der bereits am 4., 10. und 11. Juni 2021 an den gleichen Stellen stattfand.

Bei dem ersten Besatz hatten die Lachse ein durchschnittliches Gewicht von 0,58 g, 1,22 g bzw. 0,62 g. Das höheren Durchschnittsgewicht von 1,22 g beim Besatz am 10.6.2021 wird damit erklärt, dass diese Eier von Wildfängen aus der Zucht Obenheim abstammen. Alle anderen besetzten Lachse stammen aus Eiern von der Zucht Chanteuge (Frankreich), die in Obenheim weiter großgezogen wurden. Diese waren in der Entwicklung einen Monat hinterher.

Die Lachse vom frühen und späten Besatz stammen jeweils aus verschiedenen genetischen Chargen. Die Lachse der unterschiedlichen Gruppen haben also verschiedene Eltern und wurden zu keinem Zeitpunkt vermischt. Von allen Eltern der verschiedenen Gruppen wurde eine Gewebeprobe für die genetische Analyse entnommen.

Im Herbst findet eine Befischung an verschiedenen Besatzstellen in der Kinzig statt und von jedem gefangenen Lachs wird wiederum eine Gewebeprobe genommen. Durch die Elternschaftsanalyse können die beprobten Lachse ihren Eltern und somit der genetischen Charge und damit dem frühen oder dem späten Besatz zugeordnet werden. Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, welche Besatzmethode kurzfristig an den jeweiligen Besatzstellen der Kinzig besser geeignet ist. Auch wenn die Lachse in einigen Jahren aus dem Meer zurückkommen und erneut beprobt werden, können sie noch immer der genetischen Charge zugeordnet werden. Auch dann wird es interessant sein festzustellen, aus welchem Besatz die Rückkehrer stammten (langfristiges Monitoring).

Der gleiche Versuch wurde bereits im Jahr 2020 durchgeführt. Bei dem Versuch aus dem letzten Jahr wurden die meisten im Herbst in der Kinzig beprobten Fische der genetischen Charge des späteren Besatzes zugeordnet. Da es jedoch auch weitere Faktoren gibt, die einen Einfluss auf das Überleben der frisch besetzten Lachse haben, wie zB. die Temperatur der Kinzig beim Besatz oder Starkregenereignisse direkt nach dem Besatz, wird der Versuch in diesem Jahr wiederholt und eine weitere Wiederholung ist für 2022 geplant.

Martin Gerber holt die Lachse aus der Transportbox und setzt sie in einen großen Eimer, in dem die Fische vor dem Besatz noch einmal gewogen werden. Mit dabei: Stephan Stäbler (links) Thomas Schmidt (rechts).

Die Lachse werden mit dem Kescher in den Eimer überführt.

Auch Thomas Schmidt durfte einige der Lachse in die Kinzig entlassen, mit dabei: Anne Schrimpf.

// Tour nach Frankreich

Insgesamt 12 Lachse, die in Iffezheim am Fischpass in der Reuse gefangen wurden (siehe Beitrag vom 13. Januar 2021 und vom 4. März 2021), wurden von dem Fischzüchter Martin Gerber in die Fischzucht „Station d´elevange piscole“ nach Obenheim in Frankreich transportiert. Die Elterntiere und Nachkommen dieser Lachse werden dann wieder im Rhein und Nebenflüsse besetzt. Die Befruchtung der Eier ist unter kontrollierten Bedingungen und ohne Fraßfeinde in der Zucht erfolgreicher als unter natürlichen Bedingungen im Rhein.

Am 22. Juni 2021 hat Herr Gerber den Masterstudenten Stefan Theobald und Dr. Anne Schrimpf von der Universität Koblenz-Landau und Prof. Chris Bridges von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf bzw. TunaTech die gesamte Anlage in Obenheim und die beiden weiteren Standorten an zwei Baggerseen gezeigt.

Es fand ein sehr interessanter und lehrreicher Austausch statt, bei dem die Besucher viel über die Zucht gelernt erfahren haben. Hierbei wurden die ersten Ergebnisse von dem Projekt besprochen und mögliche Gründe für die geringe Anzahl an Lachsrückkehrern diskutiert.

Indoor Anlage Lachse und andere Fischarten an.

und mit dem Wasser aus dem See gespeist werden.

Als Highlight hat Herr Gerber seinem Besuch die Offshore Zucht auf einem Baggersee gezeigt. In diesen einmaligen Anlagen werden Lachse unter optimalen Bedingungen gezüchtet. Auf diese Weise sind keine Hälterbecken und weitere Technik nötig. Die Fische bekommen das Futter durch einen Futterautomaten, der ca. 2 mal pro Woche nachgefüllt wird.

„offshore“ gezüchtet Die Gesamttiefe des Sees beträgt 50 m. Zu sehen ist auch ein Futterautomat.

für das Projekt „GeMoLaR“ auswertet, freut sich über den Tapetenwechsel.

// Kontrollbefischung an der unteren Wieslauter

Beitrag geschrieben von Thomas Schmidt

In der Osterwoche fand eine Kontrollbefischung an der unteren Wieslauter statt. Statt vielen Lachssmolts gab es aber eher Enttäuschungen. Es konnten nur vier Smolts gefangen und beprobt werden. Auch sonst wurden trotz dem strukturreichen Gewässer mit vielfältigen Habitaten nur wenige Fische festgestellt. Immerhin: der Schneider (Alburnoides bipunctatus) war an manchen Stellen zahlreich zu beobachten.

Ob die Befischung zu spät stattfand und die Smolts bereits abgewandert waren oder ob es in diesem Gewässerabschnitt aus anderen Gründen nur wenige Fische gibt, kann ohne weitere Untersuchungen nicht festgestellt werden. Leider konnten jedoch auch in anderen Gewässern seit letztem Sommer nur sehr wenige Lachse nachgewiesen werden.

Nun sind wir gespannt was die genetischen Auswertungen der vier beprobten Lachse ergeben werden. Handelt es sich bei diesen Tieren um Lachse, die weiter flussaufwärts im letzten Jahr besetzt wurden? Oder kann die Naturverlaichung in der unteren Wieslauter nachgewiesen werden? Über das Ergebnis der vier Proben werden wir hier wieder berichten.

// Forschung zu einem molekularbiologischen Nachweis von atlantischen Lachsen in natürlichen Gewässern

Beitrag geschrieben von Lydia Anastasia Schmidt

Bachelorarbeit von Lydia Anastasia Schmidt, Heinrich-Heine Universität unter der Betreuung von Prof. Chris Bridges und Dr. Florian Borutta (TunaTech), durchgeführt im Rahmen vom Projekt „GeMoLaR“))

Erstmals untersucht von Ficetola et al. (2008) könnte die Analyse von environmental DNA (eDNA) ein innovatives, molekularbiologisches und nicht-invasives Instrument sein, um die Verbreitung des atlantischen Lachses zu überwachen. Die Idee dahinter ist, die im Wasser enthaltende eDNA zu extrahieren und dadurch Rückschlüsse auf die An- oder Abwesenheit des Lachses zu ziehen. Dazu werden Wasserproben an den Stellen von Interesse genommen und diese anschließend filtriert. Durch die folgende Extraktion and Analyse der DNA kann der atlantische Lachs detektiert werden.

Für die durchgeführten Experimente wurde Wasser aus einem Tank des Lachszentrums Hasper Talsperre mit einer Biomasse von ungefähr 6,54 kg/ m3 verwendet. Zur Amplifikation der DNA wurden zwei Methoden verwendet, die Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP) und eine quantitative PCR (qPCR), um die größtmögliche Sensitivität zu gewährleisten.

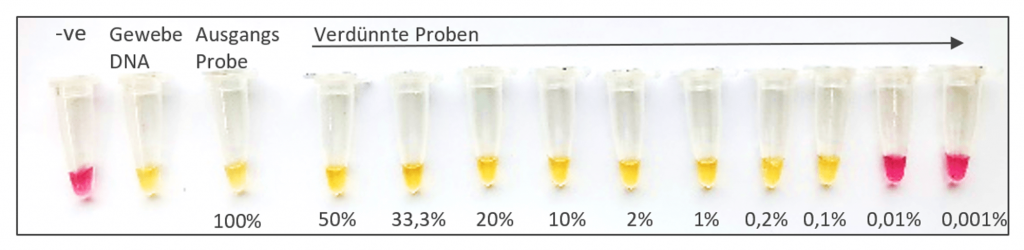

Durch die Nutzung der LAMP konnte die eDNA aus der unverdünnten Wasserprobe spezies-spezifisch nachgewiesen werden. Zusätzlich konnte eine Verdünnung der Ausgangsprobe bis zu 0,1%, entsprechend einer geschätzten Biomasse von 6,5 g/m3, nachgewiesen werden. Ein positives Ergebnis wird durch einen sofortigen Farbumschlag des Reaktionsmix von pink zu gelb angezeigt.

Abbildung 1: Ergebnisse der LAMP. Die Negativprobe ist wie erwartet pink, dementsprechend wurde keine DNA amplifiziert. Die Gewebe DNA und die eDNA extrahiert aus der Ausgangsprobe eines Tanks sind gelb geworden. Die eDNA aus den verdünnten Wasserproben, mit dem jeweiligen Anteil an Ausgangsprobe in Prozent, konnte bis zu einem Anteil von 0,1% der Ausgangsprobe detektiert werden.

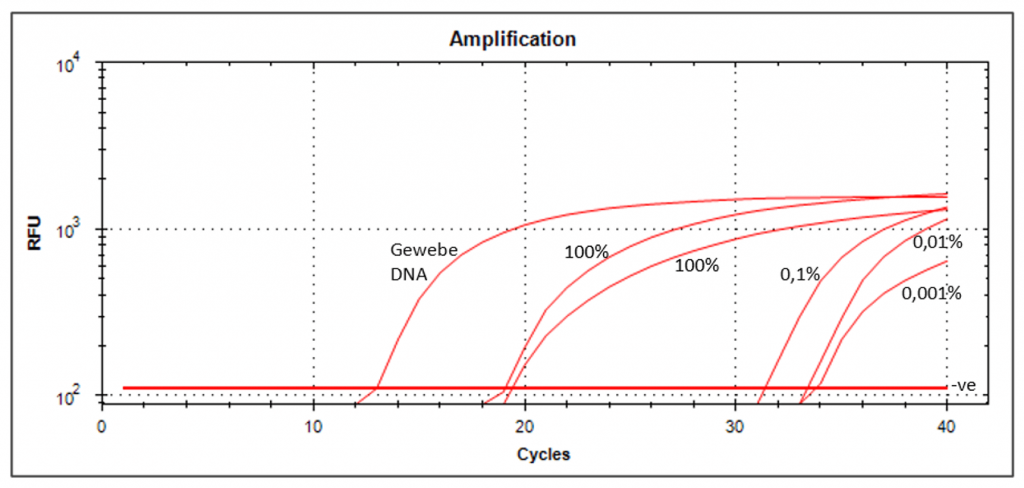

Noch vielversprechendere Ergebnisse zeigt die Nutzung einer quantitativen PCR. Es konnten bis zu 0,001% der Ausgangsprobe nachgewiesen werden. Das entspricht einer geschätzten Biomasse von ungefähr 65 µg/ m3.

Abbildung 2: Ergebnisse der qPCR-Analyse. Die Kontrollprobe enthält aus dem Muskelgewebe extrahierte DNA. Die aus unverdünnten Wasserproben extrahierte DNA (100%) zeigen nach 20 Zyklen positive Ergebnisse. Die verdünnten Wasserproben (0,1%, 0,01% und 0,01%) ergeben nach fortlaufenden Zyklen positive Ergebnisse.

Erste Versuche in natürlichen Gewässern zeigen die Funktionalität der Methode. Dazu wurden verschiedene Stellen im Hasper Bach (NRW), an denen Lachs eDNA erwartet werden konnte, beprobt. An 4/5 Stellen konnte die eDNA des Lachses detektiert werden.

Abbildung 3: Hasper Bach, NRW; Beprobte Stellen sind als Punkte gekennzeichnet. Stellen an denen eDNA nachgewiesen werden konnte sind in grün markiert (grüner Punkt). Konnte keine eDNA nachgewiesen werden wurde die Stelle in rot markiert (roter Punkt). Alle positiven Ergebnisse wurden unterhalb des Lachszentrums erzielt.

Weitere Forschung in diesem Gebiet könnte die Bemühungen zur Wiedereinbürgerung der Wanderfische und die bisher genutzten Monitoring Methoden unterstützen.

Die Daten stammen aus folgender Arbeit:

L.A. Schmidt (2021) Innovative Molecular Biological Test to Determine the Presence or Absence of the Atlantic Salmon (Salmo salar) in natural waters. / Ein innovativer molekularbiologischer Test um die An- oder Abwesenheit des Atlantischen Lachses (Salmo salar) in natürlichen Gewässern zu detektieren. Bachelor Thesis Heinrich-Heine Universität, Düsseldorf pp. 1-55

Zitierte Literatur in diesem Beitrag:

Ficetola, G. F., Miaud, C., Pompanon, F., & Taberlet, P. (2008). Species detection using environmental DNA from water samples. Biology Letters, 4(4), 423–425. https://doi.org/10.1098/rsbl.2008.0118

// Genetische Probeentnahme Haspe Talsperre

Das Video zeigt wie in der Zucht Haspe Talsperre von 350 männlichen Lachsen eine genetische Probe genommen wurde.

// Die ersten Rückkehrer kommen in Iffezheim an

Die ersten Lachse sind in der Fischreuse in Iffezheim angekommen und wurden in einem guten Zustand in die Zucht nach Obenheim überführt. Dort wird auch eine Probe für die genetischen Analysen genommen. Wir sind gespannt zu welcher Herkunft die Lachse zugeordnet werden können.

// Besuch beim Fischpass Iffezheim

Dr. Frank Hartmann von der für den Fischpass fischereifachlich zuständigen Fischereibehörde am Regierungspräsidium Karlsruhe und seine Kollegin Frau Maj Wetjen stellten den Mitarbeitern der Universität Koblenz-Landau das Fischmonitoring beim Fischpass Iffezheim vor und besprachen mit Ihnen die Reusenpläne für das Jahr 2021 besprochen.

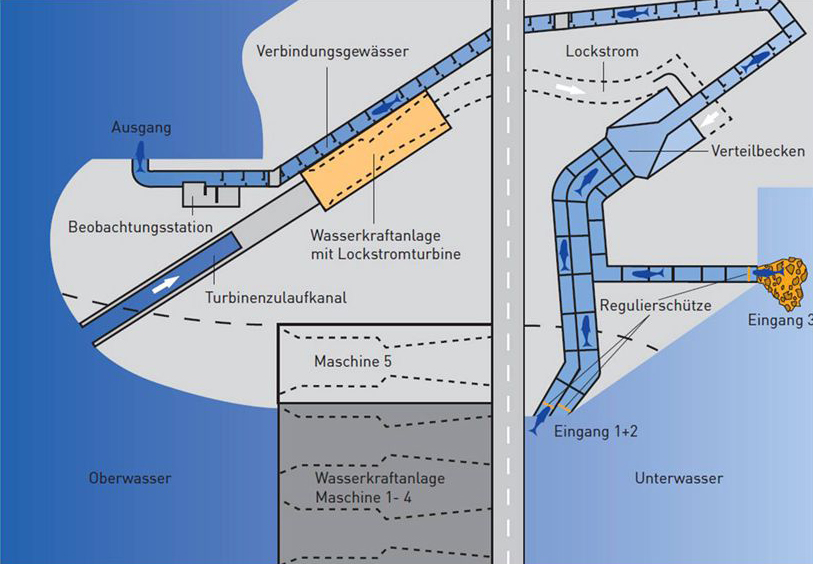

Der Fischpass ist Teil des Rheinkraftwerks Iffezheim , das von der EnBW betrieben wird. Damit die Fische trotz des Wasserkraftwerks im Rhein aufsteigen können, wurde ein Fischpass errichtet. Über drei Eingänge (Abbildung 1) können die Fische den Fischpass erreichen und an einem Beobachtungsfenster vorbei (Abbildung 2) den Rhein entlang weiterschwimmen.

Während unseres Besuchs wurde die Reuse im Fischpass ins Wasser gelassen und somit aktiviert (Abbildung 3). Die Fische schwimmen nun nicht mehr ins Oberwasser der Staustufe, sondern in die Reuse. Die Reuse wird regelmäßig kontrolliert, und gefangene Fische werden dokumentiert und anschließend ins Oberwasser des Fischpasses umgesetzt.

Zurzeit schwimmen sehr wenige Fische in die Reuse und sie wird deswegen nur alle zwei Tage geleert. Bald werden mehr Fische erwartet und die Reuse wird dann täglich oder sogar zweimal täglich geleert werden. Wenn phasenweise zu viele Fische auf einmal durch den Fischpass schwimmen, wird die Reuse wieder deaktiviert, da es sonst zu Verletzungen der Fische kommen kann. Wenn sich in der Reuse ein Lachs befindet, wird sofort der Fischzüchter Martin Gerber von der staatlichen Fischzucht in Obenheim (Elsass) kontaktiert. Er wird jeden für die Zucht geeigneten Lachs in Iffezheim abholen und zur Nachzucht in seine Anlage überführen. Für die Nachzucht ungeeignete Tiere werden an Ort und Stelle wieder freigelassen. Von jedem Lachs wird eine Gewebeprobe genommen und für das genetische Monitoring weiter analysiert. So können wir feststellen, ob der Lachs besetzt wurde und aus welche Zucht er ursprünglich stammt oder ob er natürlich im Rhein gezeugt wurde.

// Hunderte Lachsproben schon analysiert

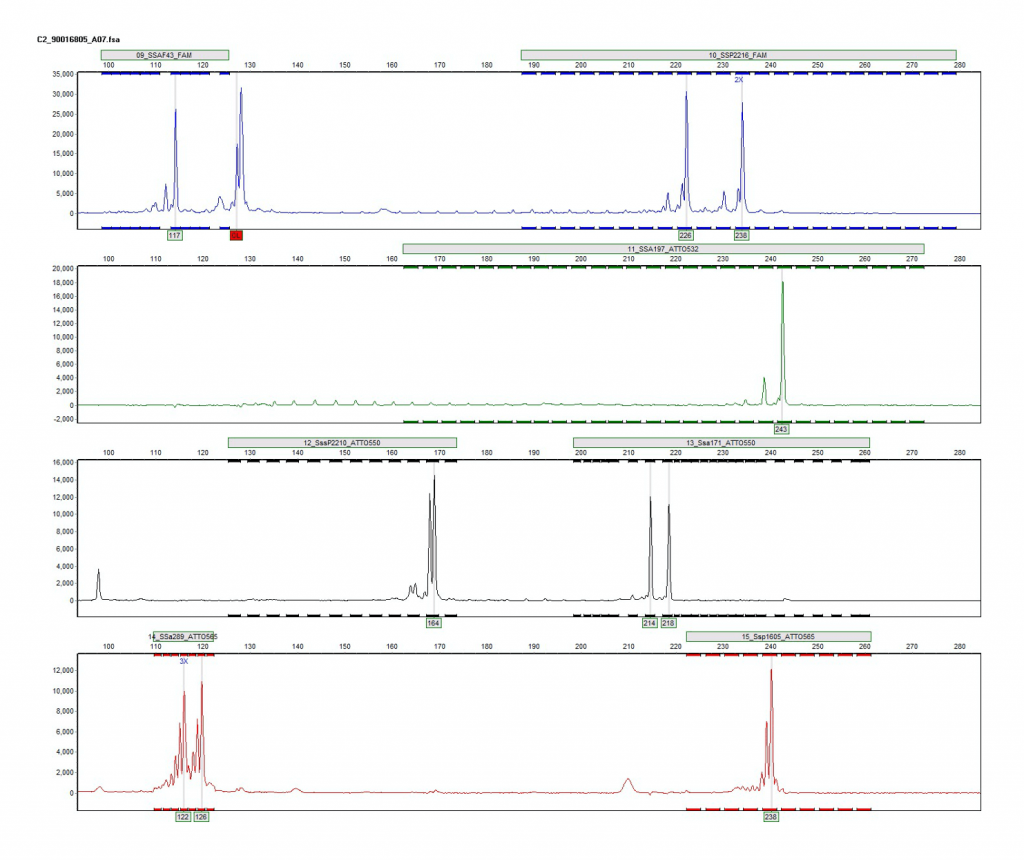

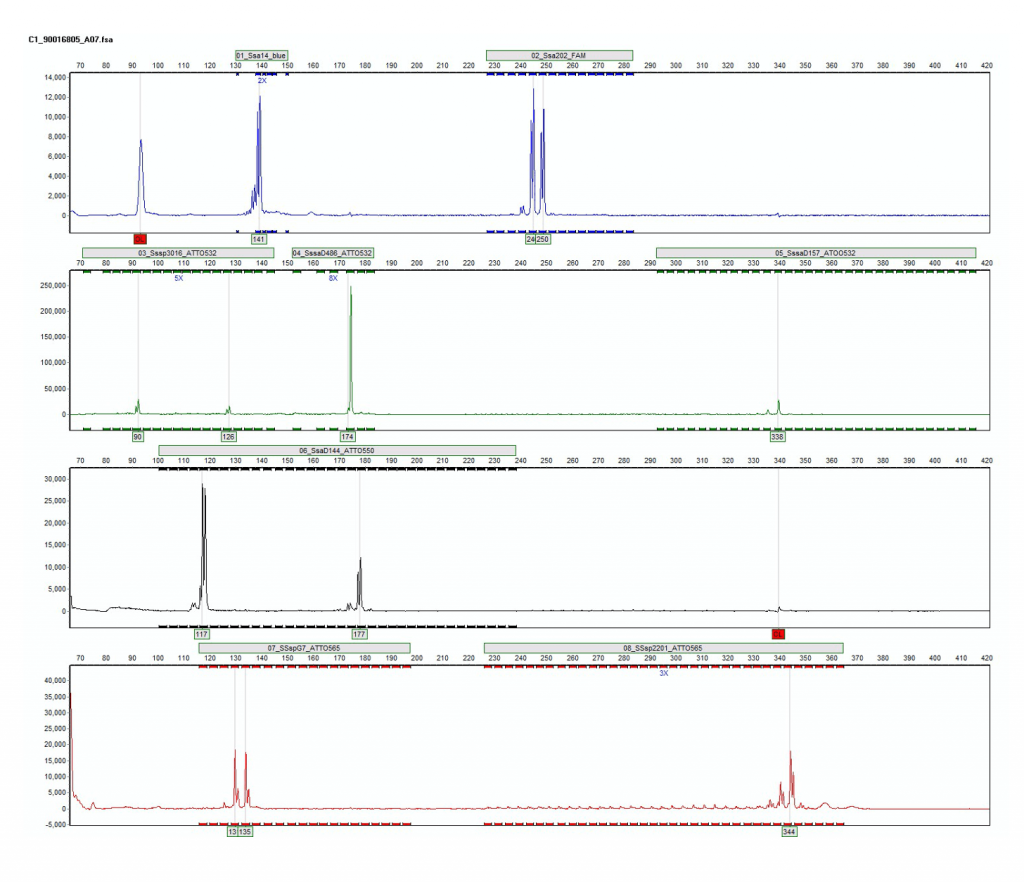

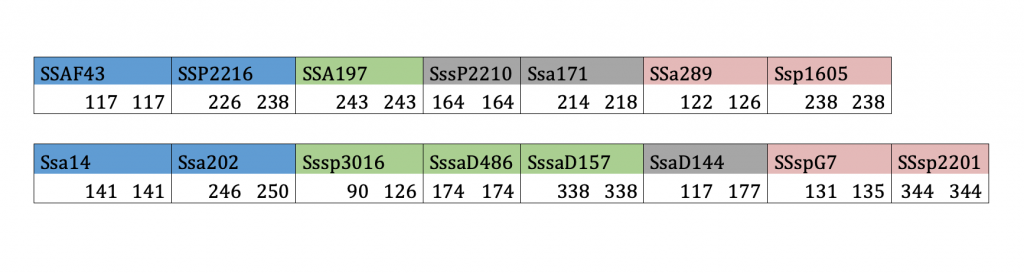

Viele Hundert Lachsproben wurden bereits im Labor analysiert und die Rohdaten ausgewertet. Die Rohdaten von einem Lachs, der 2019 als Rückkehrer beprobt wurde und im Labor den Namen „90016805“ trägt, stellen wir etwas genauer vor. Auf den Abbildungen sieht man die 15 Loci, die bei jedem Lachs untersucht werden. Die verschiedenen Loci sind unterschiedlich gefärbt. In der Tabelle sieht man die zugehörigen Allel-Daten die daraus entstehen. Wie diese Rohdaten weiter ausgewertet werde, stellen wir im Januar ausführlicher vor.

// Lachszucht Wolftal

Die Reise zur Lachszucht Wolftal war wegen den erneuten Reisebeschränkungen nicht möglich und musste abgesagt werden.

// Besuch im Rheinischen Fischereiverband

Herr Thomas Schmidt und Frau Dr. Anne Schrimpf von der Universität Koblenz-Landau haben Projektpartner in Nordrhein-Westphalen besucht. Der Biologe Armin Nemitz vom Rheinischen Fischereiverband hat ihnen und Prof. Chris Bridges von der Firma TunaTech GmbH eine Führung durch das Wissenshaus für Wanderfische und durch das Wildlachszentrum Rhein-Sieg gegeben und ist mit ihnen zur Kontrollstation für Wanderfische am Siegwehr Buisdorf gefahren. Dabei wurden aktuelle Themen rund um Monitoring, Lachszucht, Besatz, die genetische Beprobung und aktuelle Probleme und Einflussgrößen bei der Lachswiederansiedlung im Rhein und seiner Zuflüsse besprochen. Aktuell wirken sich neben anderen Faktoren der niedrige Abfluss der Sieg und die klimatischen Veränderungen negativ auf das Zurückkehren der Laichfische aus. Gewebeproben von Laichfischen aus dem Wildlachszentrum wurden übergeben.

Danach sind Herr Schmidt, Frau Dr. Schrimpf und Prof. Bridges weiter zum Lachszentrum Hasper Talsperre (Verlinkung: https://lachszentrum.eu/) gefahren und haben dort von Herrn Firzlaff und seinen Kollegen eine Führung über die Anlage bekommen und an einer Besprechung teilgenommen. Hier wird die Anlage über das ganze Jahr hinweg betrieben und es konnten Lachse der verschiedenen Altersgruppen beobachtet werden. Auch in der Hasper Talsperre ging es bei der Besprechung um die ähnliche Themen und ähnliche Probleme. Neben den niedrigen Wasserständen der Flüsse wird auch der Frassdruck durch Arten wie den Kormoran oder den Wels als großes Problem für die erfolgreiche Wanderung der Lachse angesehen. Die Gewebeproben der Hasper Talsperre befinden sich bereits im Labor der Universität Koblenz-Landau. Herr Wuttke vom Bergischen Fischerei-Verein hatte genetische Proben von Lachsrückkehrern dabei und hat diese übergeben. Die Zucht vom LANUV NRW (Verlinkung: https://www.lanuv.nrw.de/) in Kirchhundem-Albaum konnte auf Grund der Corona-Pandemie nicht besucht werden. Die Gewebeproben der Elterntiere wurden jedoch alle nach Siegburg gebracht und dort übergeben.

// Erstes Onlinetreffen

Die Projektpartner haben sich beim Treffen der Genetikexperten der IKSR online getroffen und über den weiteren Projektverlauf gesprochen.

// Gewebeproben da

Die ersten Gewebeproben aus der Zucht der Haspe Talsperre sind bereits im Labor angekommen.

// Corona

Auf Grund der Corona-Pandemie kann das für August geplante Auftakttreffen leider nicht stattfinden.

// Projektstart

Die Projektarbeit wird aufgenommen. Dies ist nicht ganz korrekt, da die Elterntiere in den Zuchten schon seit Jahren beprobt werden. Nun gilt es diese „Altproben“ zu sammeln, zu sichten und zu katalogisieren und schließlich im Labor zu analysieren.

Beiträge eingestellt von

Dr. Anne Schrimpf

Universität Koblenz – Landau

Projektleitung

Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau

Haben Sie Fragen? Sie erreichen uns unter:

Tel.: +49 (0)6341 280-31325

Mail: gemolar@uni-landau.de

Finanzierung

Modell- und Demonstrationsvorhaben (MuD) im Bereich der Erhaltung und innovativen Nutzung der Biologischen Vielfalt.

Gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Förderkennzeichen: 2819BM070